Äolsharfe bauen II

Man braucht:

Vier Schraubzwingen

Eine Feinsäge

Schleifklotz und Schleifpapier

Bohrmaschine mit Lochsägenvorsatz

Gehrungssäge

Werkzeug:

Material:

Sperrholz 80*100 cm, 4mm oder 6mm stark

Holzleiste 10 mm stark

Holzleiste Vierkant 2,5*2,5 cm

Holzleiste 20 mm*4 mm für die Stege

Weißleim

Holzlack und Beize

10 Cembalostimmwirbel 5 mm (Ebay)

1 Cembalostimmschlüssel 5 mm (Ebay)

7 Konzertgitarren G-Saiten (zwei in Reserve)

Bauanleitung

Tipps

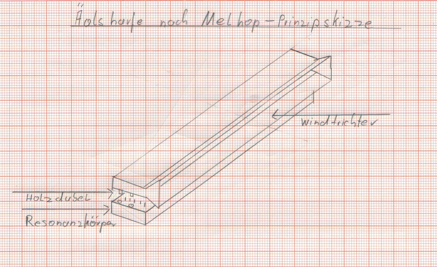

Rekonstruktion einer Äolsharfe nach Wilhelm Melhop ohne und mit aufgesetztem Windtrichter:

Der Korpus ist deutlich länger, dadurch klingt sie ca. eine Quint tiefer und springt wesentlich (!) leichter ein. Sie klingt bereits bei geringem Wind. Der Klang wird als wärmer und nuancenreicher empfunden. Melhops Geniestreich bestand in der Konstruktion eines leicht asymmetrischen Deckels. Der vordere Wind fang bewirkt eine Luftverdichtung. Weil der Deckel sich nach hinten hin leicht weitet, wird die Luftverdichtung zum Windaustrittsende hin schwächer. Das heißt, das jede Saite mit leicht unterschiedlicher Windströmung angesprochen wird. Dadurch werden bei jeder Saite unterschiedliche Partialtöne angeregt. Deshalb kann die Melhop-Harfe bei leichten Windänderungen unterschiedliche Klangfarben erzeugen.

Neulinge überschätzen oft die Bedeutung der Maße: Es kommt auf ein paar Zentimeter nicht an. Bei der Formgebung kann man seinen Bedürfnissen weitgehend freien Lauf lassen. Es ist ziemlich gleichgültig, ob man auf der Rückseite drei kleine Schallöcher anbringt oder ein großes im Resonanzdeckel macht.

Auch kleinere Macken in der Holzbearbeitung beeinflussen den Klang kaum.

Es ist aber wichtig, dass die Stimmwirbel gut eingepasst sind und sich mit mäßigem Kraftaufwand drehen lassen. Es darf nicht „eiern“, aber man darf auch nicht würgen müssen.

Wesentlich ist auch eine gleichmäßige Abrundung der Stege. Wenn man als Steg einfach eine Vierkantleiste ohne Rundung verwendet. schnarren die Saiten, und alle Äolsharfenmagie ist dahin.

Die Resultate werden erheblich besser, wenn man das Holz beim Schreiner zuschneiden lässt. Auch bei der Auswahl des Holzes (ohne Astlöcher) hat er meist das bessere Händchen.

Dünnes Holz (4 mm) klingt besser als dickes Holz (>8 mm). Der Resonanzkörper soll sich eher anfühlen wie eine Gitarre und nicht wie eine Tischplatte.

Der Windtrichter verzieht sich leicht, wenn man zu dünnes Holz verwendet. Darum: Windtrichter aus 8 mm dickem Holz bauen, den Resonanzboden

aus 4 mm Holz

Der Deckel soll mit Holzdübeln auf dem Resonanzboden halten. Mit einem leichten Ruck muss man ihn wieder entfernen können. Auch hier empfiehlt es sich, die Dübelverbindung an zwei alten Brettern ein paar mal zu üben.